長浜ならではのおいしいものって、何? ぜひ、おすすめを教えて!

もしもそう名物を問われたなら、多くの地元民がきっと、「茂美志"屋(もみじや)ののっぺいうどん」と答えるのではないでしょうか。

茂美志"屋とは、長浜のうまいもんを提供する、老舗郷土料理店。

黒壁スクエアのメインストリートに店を構え、創業120年の貫禄オーラを放ちつつもアットホームな雰囲気で、連日、多くのお客さんをお迎えしています。

そしてこのお店の看板メニューこそが、みんな大好きのっぺいうどんなのです。

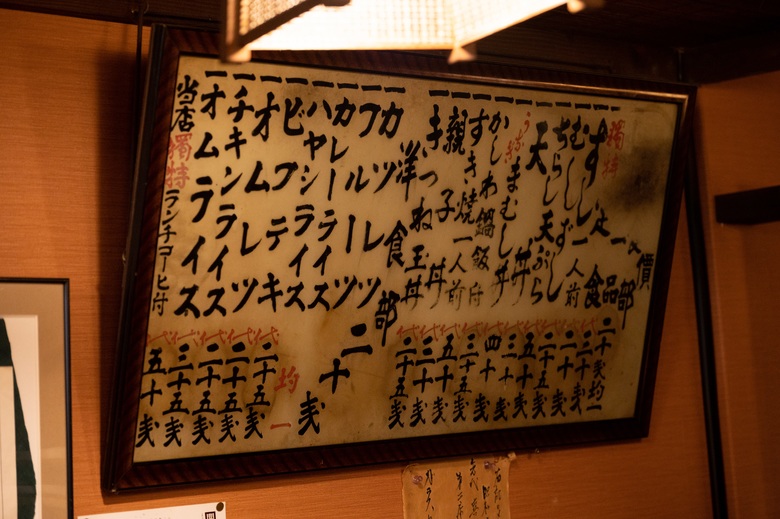

茂美志"屋は、古民家の落ち着いたたたずまい。店内には、これまたレトロなお宝があちこちに。室町時代に書かれた経文や、長浜曳山祭の籤札などなど、一見の価値あり!

名物は、のっぺいうどんだけにあらず! 琵琶湖の宝石・ビワマスのお造りや、湖魚を炊いた郷土料理も超美味!!

のっぺいうどんとは、もっちりとした麺ととろみのきいたあんかけ、器のど真ん中に堂々鎮座するうまみたっぷりのまるごと巨大しいたけが特徴。

なんとも「のっぺりしている」(長浜弁でとろとろしているの意)からその名がついたと言われていて、見た目も食感もインパクト大の、長浜っ子のソウルフードとして親しまれています。

茂美志"屋ののっぺいうどんのシンボル、大きなシイタケには誰もがびっくり! 見た目のインパクトと、うどんの出汁にさりげなく寄り添う、あっさりとした味付けがこだわりポイント。そして、とろとろのお出汁の中からは究極のもっちり麺が!!

たしかに......汁の中に箸を入れてみると、あんのとろみが半端ない! しかも、なかなか麺が持ち上がりません!! これはいったい、どういうこと⁉

「提供する段階では、汁のあんはかなりもったりぎみ。お客さんにあつあつで食べていただきたいので、とろみで熱とうまみを閉じ込めているんです。でも箸で混ぜれば、麺や具材から水分が出てきて、ちょうどいいやわらかさになっていきます。あと麺がもっちりしているのは、汁の重みでちぎれないようにするため。のっぺいは一見シンプルに見えて、実はものすごく計算されていて、奥の深いうどんなんですよ」

そう、のっぺい愛たっぷりに解説してくれたのが、茂美志"屋の長谷川菜摘さん。

お店を切り盛りする三代目のお孫さんで、現在は見習い中。

接客から調理に至るまで、祖父母について勉強している最中だそうです。

大好きな祖父母が考えたのっぺいうどんを継承するために、関東から長浜に戻ってきた長谷川菜摘さん。

ちなみにかつてののっぺいうどんは、今より軽めのあんと、讃岐うどんのようなコシの強い麺のコラボレーション。

その上に、甘辛く炊かれた小さなしいたけが添えられていたという、ごくごく一般的なうどんだったそう。

それが現在のような姿となったのは、三代目にバトンが渡ってから。

わざわざ足を運んでくださったお客様のために最高のおもてなしとサプライズをとの熱い想いから、現在ののっぺいうどんに仕上がったそうです。

「祖父は麺一級調理師という免許を取り、麺工房まで作ってしまったこだわりの人。祖母も祖父に負けず劣らずで、汁のかたさに一切の妥協はありません。とにかく、2人の情熱と行動力が物凄くて......仕事はとても楽しく充実していますが、その勢いについていくのはなかなか大変です(笑)」

と言っても三代目は、石頭の頑固者にあらず。

お客さんからリクエストがあればすぐさまそれに応えようとするし、周囲がびっくりするような突拍子もない行動もしょっちゅう。

パッとおもしろいことがひらめいたら、大胆な方向転換もいとわない。

のっぺいうどんの器にふたがついているのは、店主の遊び心。巨大シイタケでお客さんをワッと驚かせたい、喜ぶ顔が見たいと、器のひとつひとつにもこだわりがあるそうです。

「いきなりメニューを一新したり、器を変えてしまったり、いろいろなことがありました(笑)。祖父母は、どうでもいいことに縛られてがんじがらめになったりはしません。2人にとってのこだわりとは、目的のために柔軟であること。目指すはお客さんの笑顔ですから、そのためには何だってしちゃうんです」

明治後期からいくつもの時代を経て今に至る老舗に、前例踏襲・現状維持の意識などなし。

人を呼び脈々と続くお店には遊び心がいっぱい! やっぱり度胸が違います。

ユーモアあふれる三代目ご夫婦。「毎日何かしらおもしろいことを考えてくれるので、日々とても刺激的です(笑)」と、長谷川さん。

とはいえ、遊び心満載の茂美志"屋にあって唯一不動、創業時からまったく変わっていないのが、出汁。

とにかく大事に大事に、その味だけは実直かつ頑なに、代々守り継がれてきました。

2種類の魚と3種類の昆布を軸として、そこにいくつかの素材を合わせるのが茂美志"屋流。

材料を一寸狂わず計り、丸一日かけて煮詰めていく......そうした毎日のルーティンこそがお店の要であり、もっとも難しく緊張の極み!

修業中の長谷川さんも、三代目から特訓を受けているようです。

仕事に、一途に向き合う長谷川さん。かわいい孫相手だからこそ、三代目も一切妥協なし。修業は決して甘くありません。

「材料の分量や出来上がりの味は決まっているのですが......詳細なレシピがなくて困っています。きっちり計ってスタートしても、煮詰めている段階で様子が変わってしまうから」

どれくらい待てばいいのか、どこでどう切り上げたらいいのか"いい頃合い"を見極めるのは、あくまで勘。

初代から二代目、二代目から三代目へとこれまでもそうであったように長谷川さんも、祖父である三代目から、その感覚をつかみ取ろうと必死です。

「私はマニュアル人間なので、書き残すなと言われながらもこっそり、メモ。でも困ったことに、毎日言うことが違うんです! しかも、祖父母間でもかなり食い違ってる(笑)。それなのになぜか到達点は一緒だから......結局は、舌に叩き込めってことなんでしょうね。その点、私はまだまだ。小さい頃から慣れ親しんだふるさとの味ではあるけれど、狂いなく完全再現は難しい。3年たつまでにはどうにか、祖父母に認められたいと思っています」

子供の頃から慣れ親しんでいる味も、自ら作り出すとなると難しい......。出汁を自分のモノにしようと、試行錯誤の日々です。

「のっぺいの味が私を育て、今を作ってくれた」と、長谷川さん。

出汁に寄せる想いは、人一倍。

その感覚をつかめる日はきっと、そう遠くないはずです。

長谷川さんが茂美志"屋で修業を始めたのは、数年前。

それ以前は関東や東北に暮らしていましたが、コロナが流行り出して飲食店の経営が大変になり、80代の祖父母を案じての決断でした。

「高齢の祖父母のことを考え、これまでもずっと、次世代を担ってくれる若手を募集していたんです。でもみんな、2人のこだわりに音を上げてしまった(笑)。だとしたらもう、私がやるしかないだろうと。のっぺいうどんの出汁で育ってきたから、その味がなくなってしまったらさびしいですし」

そうは言っても、まったく違う環境に身を投じることに、不安や不満はなかったのでしょうか?

「幼稚園の頃までは長浜に住んでいたし、長期の休みには必ずお店を手伝っていましたから、わが家に帰ってきたという感覚です。それに長浜には、昔ながらの文化がたくさん! そういう変わらないところに励まされたり癒されたり。こちらに来てかえって前向きに、日々を過ごせるようになったかもしれません」

自分を温かく迎えてくれたこの街で、多くの人をやさしく受け入れる、わが家のようなお店を作っていきたいと、長谷川さん。

「あるとき病院を退院された常連さんが、その足でお店にいらっしゃったことがありました。生ショウガとあんかけが体をポカポカ温めてくれるようで、これを食べればホッとできる、元気に過ごすことができるんだと言っていただけて。のっぺいにはそんな力もあるんだ、このお店をしっかり残していかなくちゃって、さらに気持ちが強くなりました」

自分自身がそうであるように、のっぺいうどんが多くの人の支えとなるように、多くの人の癒しとなるように......。

「地元の子供たちに振る舞って、小さなファンをたくさん増やしたいです。私のように小さい頃から食べ親しんでいたら、"守りたい!"って気持ちになってくれる人も出てくるかもしれないし。あとは、いつかのっぺいうどんの曲を作りたいです。曲ならいつまでも人の記憶に残ると思いますし。味だけでなく、思い出となるお店にしたいです」

自前の麺工房を活用し、オンラインでの販売も検討中。「祖父母のためにも、全国にのっぺいファンを作りたいですね」

つらいこと大変なこと、どんなことでも楽しんでしまおう! というのが長谷川さんのモットー。

祖父母譲りのユーモアとバイタリティで、茂美志"屋はこれからも安泰です。

「いらっしゃいませ!」と、ひときわ明るく元気な長谷川さん。いずれは店も味も背負って立つ、最強の看板娘です。

| 店名 | 茂美志"屋(もみじや) |

|---|---|

| 住所 | 滋賀県長浜市元浜町7-15 |

| 営業時間 | 10:30~19:00 |

| 定休日 | 火曜日(但し祝日の場合は営業) |

| TEL | 0749-62-0232 |

| 駐車場 | 当店では、専用の駐車場をご用意しておりません。 お車でお越しの際は、お近くのコインパーキングのご利用をお願いしています。 |